【救急搬送の適正化に向けて──選定療養費制度の導入とその効果】

日製総合病院は軽度の救急搬送時に7700円徴収

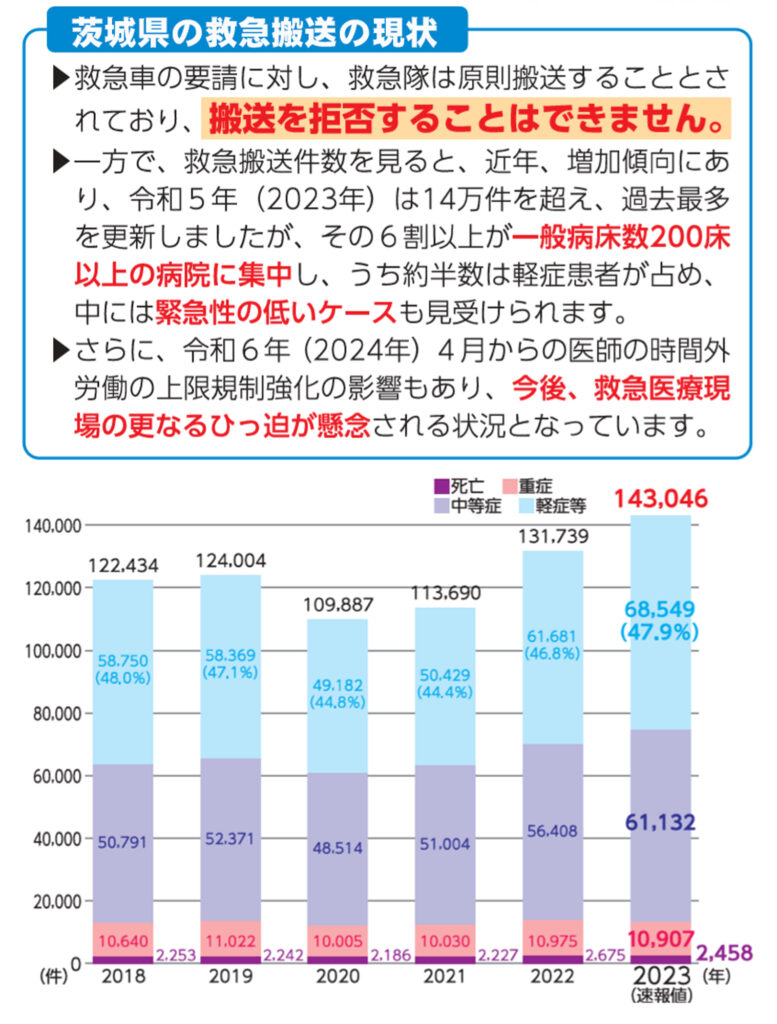

茨城県では、近年の救急搬送件数の増加により、救急医療体制の逼迫が深刻な課題となってきました。とくに、一般病床数200床以上の大規模病院に患者が集中する傾向が強く、救急搬送のうち軽症と判断される患者が約半数を占める実態も確認されています。このような状況が続けば、重篤な患者の受け入れが困難となり、命に関わる事態が懸念されます。

この課題に対応するため、茨城県は2024年12月2日より、新たに「選定療養費制度」を導入しました。これは、救急車で搬送された患者のうち、要請時に緊急性が認められなかった場合に、指定された病院で一定額の費用を自己負担として徴収するものです。制度の目的は、限られた医療資源の適正な配分と、救急医療体制の維持・強化にあります。

対象となる病院は県内の22施設におよび、日立市内では日立総合病院が含まれています。徴収額は原則7,700円ですが、病院により金額が異なり、例えば筑波大学附属病院では13,200円、筑波メディカルセンター病院では11,000円となっています。

制度導入後の3か月間(2024年12月~2025年2月)に実施された県の検証によれば、次のような成果が報告されています。

- 県全体の救急搬送件数は、近県で4〜9%の増加が見られた一方で、茨城県では0.5%の減少(38,229件→38,041件)。

- 軽症患者の搬送件数は9.2%減(17,803件→16,162件)、対象22病院への搬送件数も1.6%減(22,559件→22,188件)。

- 特に、軽症患者が占める割合は、前年の44.0%から38.7%へと減少。

- 「茨城県救急電話相談」の相談件数は6.9%増加し、応答率も90%を超える水準に改善。

これらのデータから、制度導入により、救急車の適正利用や医療機関の混雑緩和に一定の効果があったことが確認されました。

一方で、制度の運用に際しては、過度な「救急車の呼び控え」が新たな問題を生まないよう、慎重な広報と県民への丁寧な周知が求められています。県では以下の3点について継続的に啓発を行っています。

- 命に関わる緊急時には、迷わず救急車を呼ぶこと。

- 軽症と思われる症状の際には、地域の診療所やクリニックの受診を優先すること。

- 救急車を呼ぶべきか迷った場合には、「茨城県救急電話相談」を活用すること。

今後も県は、医療機関や消防、関係団体と連携しながら制度の運用状況を検証し、必要に応じて見直しを行うとしています。また、救急医療の本来の機能を守りつつ、すべての県民が安心して必要な医療を受けられる体制の整備を進めていく方針です。

本制度の導入は、医療資源の公平な活用をめざす第一歩として注目されており、県民一人ひとりの理解と協力が今後の運用を左右する重要な要素となっています。