平和の尊さを、県北の歴史とともに――映画『ぼくは風船爆弾』が伝えるもの

このたび、取手市で開催された「取手映画祭」にて、映画『ぼくは風船爆弾』(松村克弥監督)が初上映されました。この作品は、太平洋戦争末期に実在した「風船爆弾」と呼ばれる兵器の製造に携わった10代の女学生たちの姿を描いたもので、茨城県北・北茨城市の海岸を舞台にした、非常に意義深い映画です。

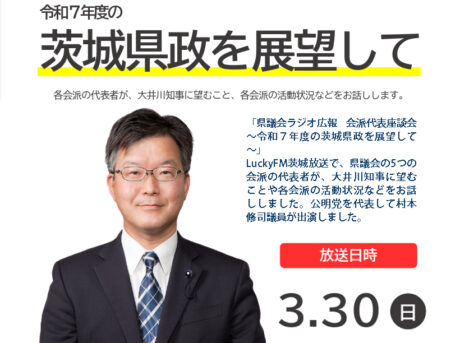

村本修司は、これまで県北地域の振興とともに、地域の歴史や文化の発信にも力を入れてまいりました。そうした中で、地元にゆかりのある場所が舞台となり、平和の大切さを次世代に伝える作品が生まれたことに、深い感慨を覚えています。

■ 史実とフィクションが交錯する感動作

本作の原作は、作家・高橋光子さんが自身の体験を基に執筆された小説『ぼくは風船爆弾』(潮ジュニア文庫)。その実写化にあたっては、元公明党取手市議の城之内景子さんがプロデューサーとして尽力され、「今こそ平和の大切さを伝えたい」という強い想いから映画化が実現しました。

風船爆弾とは、資源が乏しくなった戦争末期に、和紙とコンニャク糊で作られた直径10メートルもの気球に爆弾を吊るし、偏西風に乗せてアメリカ本土を攻撃するという兵器でした。製造には、当時の女学生たちが昼夜を問わず動員され、痛ましい労働環境の中で夢や未来を懸命に生き抜いていたのです。

映画は、実写とアニメーションを融合させながら、風船爆弾「ほくと君」と女学生たちの交流を通じて、戦争の非情さとともに、少女たちの心の葛藤や希望を丁寧に描いています。

■ 県北の海岸が伝える平和の記憶

映画の舞台となった北茨城市の海岸は、かつて実際に風船爆弾の放球基地が置かれていた場所です。茨城県北におけるこの史実を、単なる歴史の一場面としてではなく、今を生きる私たちの課題として描いたこの映画は、地域の記憶と、未来への責任を強く訴えかけてきます。

今後、映画『ぼくは風船爆弾』は、学校や市民ホールなどでの“非劇場上映”という形で全国に広がっていく予定です。県北の地で実際に起きた歴史を背景に、子どもたちや若者が「戦争とは何か」「平和とは何か」を自分の言葉で考えるきっかけになることを、心から願ってやみません。

私も、県北地域の歴史と未来をつなぐこのような文化活動を、地域振興の一環として積極的に応援してまいります。