日立市のふるさと納税とこれからの課題

令和6年度の実績は32億円と拡大

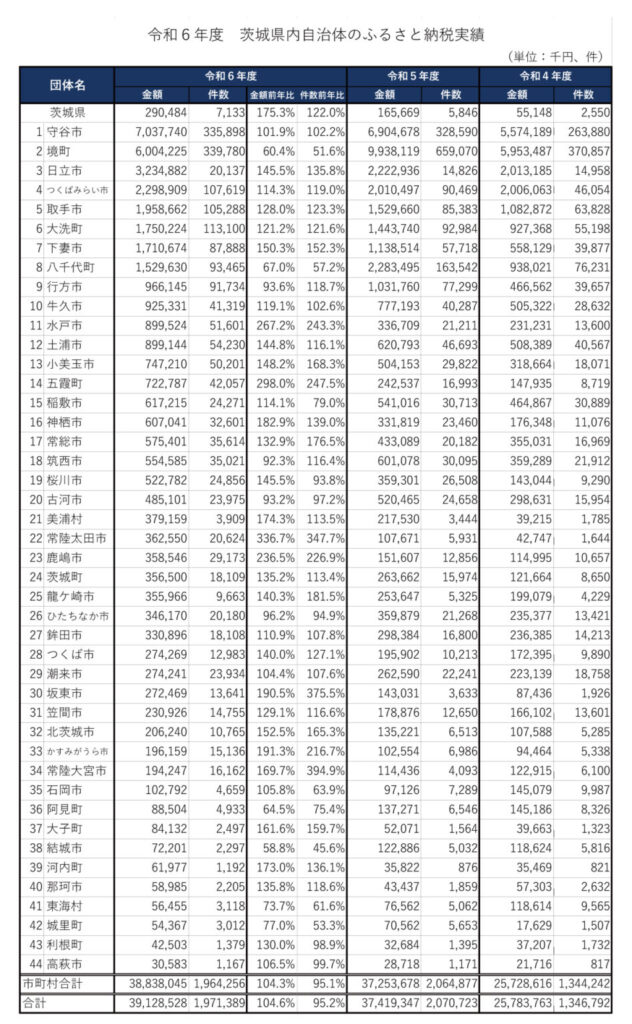

令和6年度の茨城県におけるふるさと納税実績がまとまりました。県全体の受入額は約391億円と前年を上回り、守谷市が70億円超でトップ、境町が60億円、そして日立市は約32億円と大きな成果を上げました。

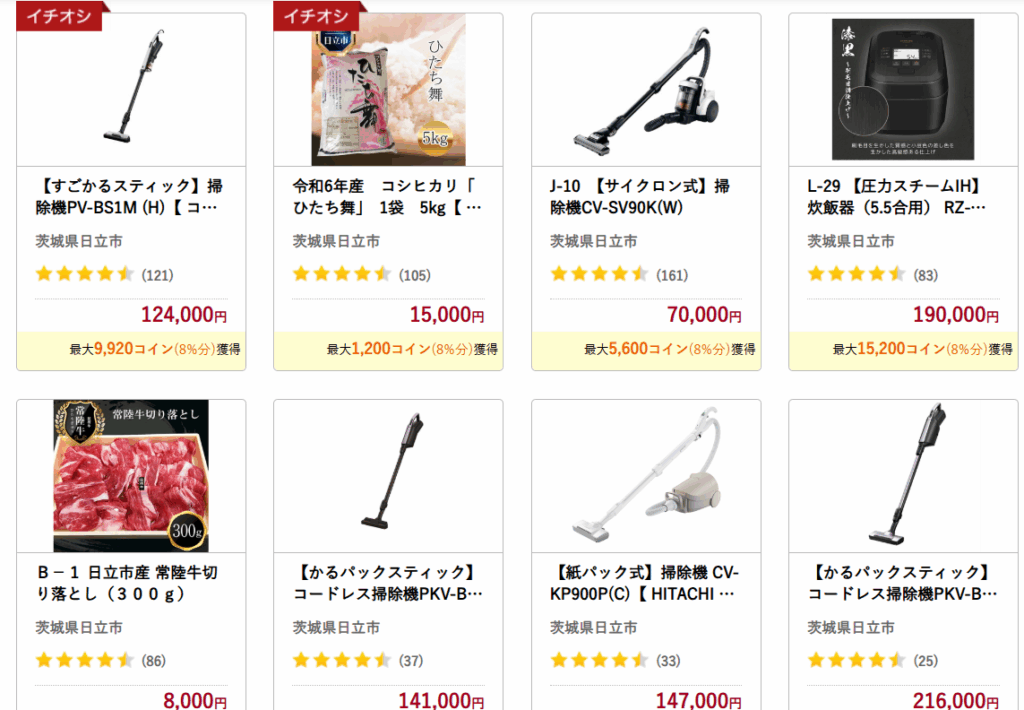

特に日立市では、地元の日立製作所の高額家電を返礼品とした取り組みが全国的に注目を集め、寄付額を押し上げたことが大きな要因とされています。

しかし一方で、マスコミ報道では、日立製作所が家電品清算から撤退する動きが伝えられています。日立市のふるさと納税を大きく支えてきた「高額家電返礼品」が今後どうなるのか、不透明さを増しているのが現状です。特定の返礼品に依存することは、境町のコメ不足による大幅減収が示すように、一つのリスクを伴います。

だからこそ、日立市が今後さらにふるさと納税を成長させるためには、返礼品の多様化が欠かせません。海や山の自然資源、地元ならではの食や文化を活かした特産品、さらに体験型のプログラムや社会的意義を持つプロジェクトを組み合わせていくことが重要です。例えば「地域医療を支える寄付」「子どもや若者の未来を応援するプロジェクト」といったストーリー性を打ち出すことで、単なる「お得感」ではなく「応援したい」という気持ちを呼び込むことができます。

全国でも、北海道旭川市がフードバンク支援を返礼品に結び付けて寄付を集めたり、鹿児島県阿久根市が若者応援プロジェクトを掲げて共感を広げたりと、寄付者の心を動かす事例が出ています。日立市もまた、産業都市としての強みに加えて、「共生社会を目指すまち」という新しい物語を発信していく必要があります。

2025年10月からの制度改正では、返礼品の調達費用上限や広告表現が一層厳格化されます。「お得」ではなく「地域の未来を支える寄付」という原点に立ち返り、透明性の高い運営と長期的な関係人口づくりが求められます。

家電品だけではなく、日立市の新たな挑戦が、ふるさと納税を通じて地域の魅力を再発見し、寄付者との持続的な絆を育てる契機になることを期待しています。私も県議会議員として、市民の声を受け止めながら、持続可能な地域経済のあり方を議論し、支えてまいります。