誰もが安心して暮らせる社会のための住宅セーフティネット制度の推進について

※最下部に要約があります。

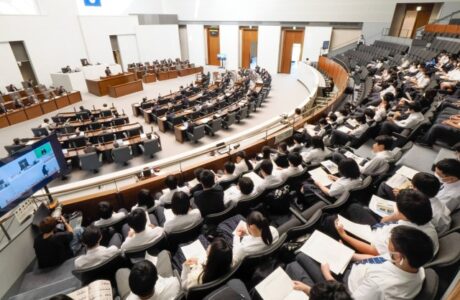

令和7年 第二回定例会 一般質問

【村本修司議員質問】

誰もが安心して暮らせる社会のための住宅セーフティネット制度の推進についてお伺いします。

茨城県でも高齢化が進み、単身高齢者の割合が年々増えています。民間賃貸住宅では、高齢者が保証人不在や孤独死の懸念から入居を断られる例が後を絶たず、課題となっています。

こうした中、2024年6月に改正住宅セーフティネット法が公布され、入居支援と生活支援を一体で行う「居住サポート住宅」認定制度が創設され、国は10年間で10万戸の整備を目指しています。

制度の実効性確保には、住宅供給とあわせた支援体制の整備が不可欠です。県では「居住支援協議会」が設置されていますが、関係者間の情報共有や支援体制の強化を図り、県として「居住サポート住宅」の設置促進に取り組むべきです。

「居住サポート住宅」の認定制度は国土交通省と厚生労働省の共管であるため、県においても住宅部局と福祉部局の連携が求められます。高齢者の住まいの課題を「自己責任」とせず、地域と行政が支える仕組みの整備が必要です。

また、住まいの支援は高齢者だけでなく、社会的に弱い立場にある若者、特に児童養護施設等を退所したケアリーバーにとっても重要です。家庭的支援が得られず、若年での自立を迫られる彼らにとって、安定した居住の確保は喫緊の課題です。

2024年度からは県営住宅の単身入居要件が緩和され、18歳以上の単身者も入居可能となりましたが、今後はケアリーバーや単身高齢者など、配慮が必要な人に対し一層の周知が求められます。

以上を踏まえ、住宅セーフティネット制度の推進について、土木部長にお伺いします。

【土木部長答弁】

誰もが安心して暮らせる社会のための住宅セーフティネット制度の推進についてお答えいたします。

住宅セーフティネット制度は、民間の空き家・空き室を有効に活用して、高齢者、低額所得者、障害者など住宅の確保に配慮が必要な方々のために、「入居を拒まない賃貸住宅」を都道府県などが登録し、マッチングや入居支援などを通して、安定した住まいを確保する制度でございます。

県といたしましても、公営住宅とあわせ、民間の空き家などを活用して要配慮者に対する賃貸住宅の更なる供給を図ることは重要な課題であると認識しております。

このため、県の関係部局や国の関係機関、市町村、不動産関係団体などで組織する「茨城県 居住支援 協議会」において、居住や福祉に関する国の施策、全国の先進的な取り組みに関して情報の共有を行ってきたところでございます。

また、県では、入居を拒まない賃貸住宅の登録を促進するため、オーナーに個別に働きかけを行い、今年3月時点で約3万3千戸の登録住宅を確保してまいりました。

一方、賃貸住宅のオーナーには、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃の滞納など、要配慮者の入居に対する懸念があることから、その不安軽減が課題となっております。

これらの課題に対応するため、昨年6月にいわゆる「改正住宅セーフティネット法」が公布され、入居支援の担い手である「居住支援法人」などが見守りや安否確認、福祉サービスへのつなぎを行う「居住サポート住宅」の認定制度が創設されました。

新たな認定制度を円滑に進めるため、県では、見守りや安否確認などのサポート面を担当する福祉部局と、構造や設備などのハード面を担当する住宅部局とで勉強会を開催するなど、サポート内容や審査体制の構築に向けて議論を重ねているところでございます。

今年10月には改正法が施行されますことから、今後国から示される制度の詳細を注視しながら情報収集に努めるとともに、不動産関係団体を通じて、賃貸住宅のオーナーに対し、制度の周知や認定申請の働きかけを行ってまいります。

なお、議員ご案内の「単身世帯の県営住宅入居資格要件」につきましては、昨年4月から同居親族要件を廃止し、単身世帯も入居可能といたしました。

県営住宅は、住宅セーフティネットの根幹であることから、県では、住宅に困窮する低額所得者に対して、的確に住宅を供給することが重要であると認識しております。このため、庁内の福祉部局や市町村などに情報提供を行うとともに、県の広報紙やホームページなどを活用し、周知してきたところでございます。

引き続き、住宅の確保に配慮が必要な方々に入居資格緩和の情報が行き渡るよう、関係部局や市町村などに対して、一層の周知を図るよう働きかけてまいります。

県といたしましては、今後とも、住宅確保に配慮が必要な方々に、必要な住宅が供給されるよう取り組んでまいります。

【村本修司議員感想・要望】

ご答弁ありがとうございます。

制度改正や県営住宅の入居要件緩和を機に、住まいに困る人々への支援を現実に届ける必要があります。“制度はあるが知られていない”を防ぐため、徹底した周知と相談体制の強化を要望します。

以下ChatGPTによる要約です。

■ 村本修司議員質問

- 背景と課題認識

- 高齢化により単身高齢者が増加。民間賃貸住宅では、保証人不在や孤独死懸念などから入居を断られる事例が後を絶たない。

- 特に弱者(高齢者・ケアリーバーなど)にとって「住まいの確保」は喫緊の課題。

- 制度的動向

- 2024年6月、改正住宅セーフティネット法が公布。「居住サポート住宅」認定制度が創設され、国は10年間で10万戸の整備目標。

- 福祉と住宅部局の連携が求められる。

- 県への提案

- 居住支援協議会を通じた関係機関の情報共有・支援体制強化を。

- 居住サポート住宅の整備促進と制度周知が必要。

- ケアリーバーや若者も支援対象に。入居要件緩和の周知徹底も重要。

■ 土木部長答弁

- 制度の現状

- 空き家等を活用し、要配慮者のために「入居を拒まない賃貸住宅」を登録。約3.3万戸を確保。

- 居住支援協議会で国の施策や全国の先進事例を共有中。

- 課題と新制度への対応

- 賃貸オーナーの懸念(孤独死、家賃滞納、残置物など)に対する不安軽減が課題。

- 2024年10月施行の改正法では「居住サポート住宅」の認定制度が創設。

- 県では福祉部局と住宅部局が合同勉強会を開催し、体制整備を議論中。

- 制度の周知・相談体制

- 改正法の詳細を注視しつつ、不動産団体等を通じてオーナーに制度周知・申請促進を図る。

- 県営住宅は2023年4月から単身世帯も入居可能。広報紙やHP等で周知済。

- 今後の方針

- 引き続き、住宅確保が困難な人々に必要な住宅を供給できるよう取り組む。

- 関係部局や市町村と連携し、周知と支援体制強化に努める。

■ 村本修司議員感想・要望

- 制度改正や入居要件緩和を実際の支援につなげることが重要。

- 「制度はあるが知られていない」状況を防ぐため、徹底した周知と相談体制の強化を要望。

#茨城県議会 #日立市