米国の相互関税措置による影響緩和に向けた中小企業支援について

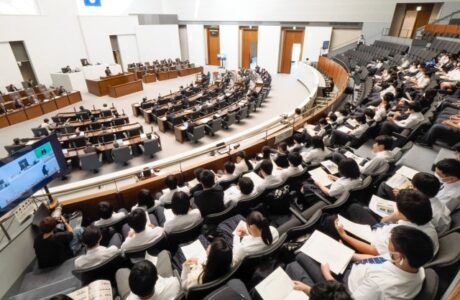

令和7年 第二回定例会 一般質問

※最下部に要約があります。

【村本修司議員質問】

(1)県の対応

はじめに、米国の相互関税措置による影響緩和に向けた中小企業支援について、県の対応をお伺いします。

現在、米国のトランプ大統領が発令した相互関税措置は、日米交渉が続く中でも状況が目まぐるしく変化しており、今後の見通しが立たず、影響の拡大や長期化による県内経済の減速への懸念が高まっています。

茨城県には、常陸牛や米穀、日本酒などの県産品生産事業者のほか、自動車・機械系製造業を初めとする工業製品やそれに関連するサプライチェーンなど、米国等海外との取引を通じて成長を遂げてきた中小企業が数多く存立しており、今回の米国の相互関税措置は、重大な事態となっています。

我々公明党は、輸出に関係する中小企業を中心に、米国の相互関税措置による影響に関するアンケート調査を早急に実施したところであり、企業や事業者からは、相互関税の影響は深刻であり、販路の規模縮小や原材料コストの上昇など経営基盤を大きく揺るがすのではないかとの懸念や適時適切な対策を求める声が多く寄せられています。この結果を踏まえ、今年5月、大井川知事に対し、「米国の相互関税による影響緩和のための県内産業支援に関する要望書」を提出し、緊急要望をさせていただきました。

要望は大きく4項目にわたり、その中では、県内の製造業および農業者・水産業者への影響の調査・分析を行い、最新情報をプッシュ型で積極的に発信することを要望したほか、新たに、産業界との連絡調整組織を整備し、物価高騰対策を含め、県制度貸を積極的に活用して資金繰り支援および価格転嫁支援の拡充を行うこと、県庁横断的な相談窓口によるきめ細やかな相談対応や専門家の活用による伴走型経営支援体制をさらに強化すること、雇用を維持し、高まった賃上げ環境を継続できるよう雇用調整助成金等の国・県の施策活用を周知すること、なども要望させていただきました。

特に、県が輸出業者を的確に把握することは重要であり、産業界との連絡調整組織の整備や、輸出関連企業のリスト化は、トランプ大統領の打ち出しが日々変節し、その影響の範囲や程度の見通しが難しい状況にある中でも、県内企業への影響を極小化するために必要な対策だと考えます。

以上を踏まえ、米国の相互関税措置による影響緩和に向けた中小企業支援について、県では必要な対策をどのように考え、どのように対応していくのか、知事にお伺いします。

【大井川知事答弁】

村本修司議員のご質問にお答えいたします。

米国の相互関税措置による影響緩和に向けた中小企業支援についてお尋ねをいただきました。

県の対応についてでございます。

今般の米国による関税措置が世界経済に与えているインパクトは大きく、本県の産業・経済への影響も懸念されております。

このため、私は、関税政策発表後、直ちに関係部局に対して、情報収集や全庁的な対応策の検討を指示し、速やかに一元的な相談窓口を設置するとともに、輸出関連事業を通じて把握している県内の主要な輸出事業者の影響把握に努めているところです。

これまでの事業者ヒアリングの結果、米国以外の輸出先の開拓支援について要望が寄せられたことから、既定事業を活用し、新たな海外市場の開拓に向けたテスト販売をはじめ、海外駐在や貿易実務などの経験豊富な専門家による伴走支援などを通じて、販路の多角化を後押しし、影響の軽減に努めているところです。

また、資金繰りについても、ヒアリング結果から、現時点では差し迫った状況はうかがえないものの、今後に備え、県内金融機関とともに、活用できる融資制度を紹介しているところです。

一方、サプライチェーンの裾野が広い自動車産業などにおいては、直接、輸出を手掛けていない事業者においても、納品先からの値引き要求などが顕在化する可能性があります。

このような影響を受ける事業者に対しては、その備えとして、先月1日に県が開設した、企業の適切な価格転嫁を支援する相談窓口の活用を呼び掛けるとともに、価格交渉のノウハウやスキルの向上に向け、中小企業診断士などの専門家を直接派遣する伴走支援を行っております。

関税措置をめぐる状況は、日々変化しておりますが、日米交渉や国の対策も注視するとともに、関係者との連携体制をより密にし、県内事業者への影響を把握しながら、適宜、必要な対策を講じてまいります。

さらに、関税措置に加えて、継続する物価高騰など、経営環境の不透明感が増す状況下にあっても、本県産業が持続的に発展していくためには、物価高を上回る持続的な賃上げの実現と生産性の向上を図ることが重要です。

このため、県では、事業所内最低賃金を一定水準以上に引き上げる中小企業や小規模事業者が、生産性を向上させるための設備投資などを行う場合に最大100万円を助成する「いばらき業務改善奨励金事業」や、大幅な賃上げを実施する中小企業などに対し、1事業所当たり最大50万円を支給する「いばらき賃上げ支援事業」を実施していることから、その活用も呼びかけてまいります。

県といたしましては、米国関税の先行きが見通せず、物価高が続く中であっても、足腰の強い中小企業の育成により、本県産業の持続的な発展に全力で取り組んでまいります。

以下ChatGPTによる要約です。

■ 村本修司議員質問

●米国の相互関税措置による県内中小企業への影響が拡大・長期化することに強い懸念。

●茨城県には、海外取引を通じて成長してきた農業・水産業・製造業が多く、関税措置の影響は重大。

●公明党が実施したアンケートでは、「販路縮小」「原材料コスト上昇」など深刻な声が多数。

●令和6年5月に知事へ緊急要望書を提出(4項目):

・県内企業への影響調査と情報の積極的発信。

・産業界との連絡調整組織整備、資金繰り・価格転嫁支援の拡充。

・相談窓口の強化、専門家の伴走支援体制構築。

・雇用維持と賃上げ継続に向けた助成制度の周知。

●特に「輸出関連企業の把握」と「リスト化」が必要。

●以上を踏まえ、県の具体的な支援と今後の対応方針を質問。

■ 大井川知事答弁

●米国の関税措置が県経済に影響を与える懸念を受け、全庁的に対応を検討。

●情報収集とともに、一元的な相談窓口を設置、主要輸出企業の影響を把握中。

●輸出先多角化支援として、テスト販売や専門家による伴走支援を実施。

●現時点で資金繰りは深刻ではないが、融資制度の紹介等で備え。

●自動車産業などでは、下請企業への影響(値引き圧力)を懸念。

●価格転嫁支援の相談窓口を開設、中小企業診断士等による伴走支援も実施。

●今後も国の動向や日米交渉を注視し、必要な対応を適宜講じる方針。

●あわせて物価高騰に対応するため、賃上げ・生産性向上支援を展開:

・「業務改善奨励金事業」:賃上げ+設備投資で最大100万円支援。

・「賃上げ支援事業」:中小企業に最大50万円支給。

●足腰の強い中小企業づくりを通じて、本県産業の持続的発展を図る。

#茨城県議会 #日立市